Von Almuth Schauber

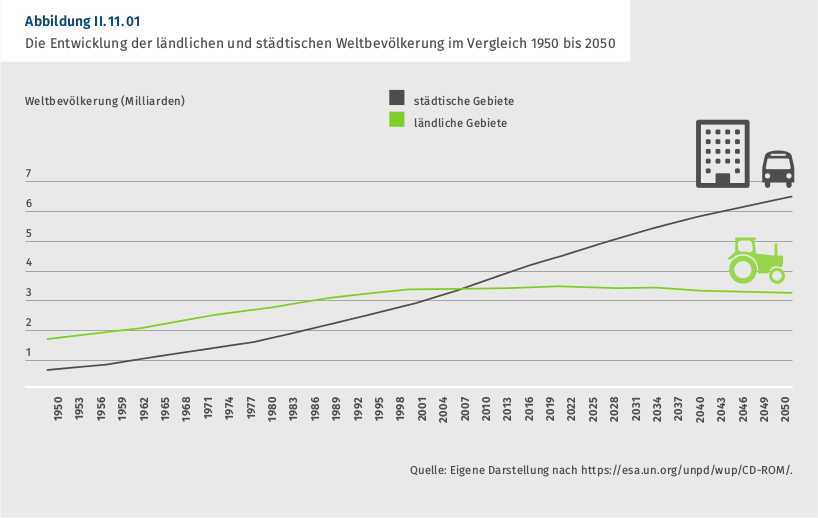

Stimmen die Prognosen, werden 2050 neun Milliarden Menschen die Erde bevölkern, sieben Milliarden werden in Städten leben. Zwischen zwei und drei Milliarden Menschen könnten dann unter unzumutbaren Bedingungen in Armenvierteln leben. Gleichzeitig wächst die urbane Mittel- und Oberschicht. Ihr an westlichen Vorbildern orientierter Lebensstil führt dazu, dass urbane Räume etwa 70 Prozent der weltweit erzeugten Energie verbrauchen und 70 Prozent der Treibhausemissionen ausstoßen. Massive Infrastrukturinvestitionen werden nötig sein: In den nächsten drei Jahrzehnten werden Schätzungen zufolge so viele Infrastrukturprojekte neu entstehen wie insgesamt in den vergangenen 5.000 Jahren. Deshalb ist die Art und Weise, wie Städte in den nächsten drei Jahrzehnten gedacht, geplant und gebaut werden, entscheidend für die Umsetzung der Sustainable Development Goals (SDG), die auch ein eigenes Stadt-Ziel formulieren.

„Smart Cities“: Wie soll die Stadt von morgen aussehen?

Die Diskussion um „Smart Cities“ fällt in eine Zeit, in der weltweit Städte infrastrukturell an ihre Grenzen gelangen und Alternativen suchen, besonders in den Bereichen Energieversorgung, Wohnen und Transport. Parallel hierzu findet, ebenfalls weltweit, eine gesellschaftliche Diskussion um eine Umnutzung, Rückeroberung und damit neue Interpretation urbaner Räume statt, die sich an den Schnittstellen von Lebensqualität und infrastrukturellen Fragen festmacht: Wo soll knapper urbaner Boden für bezahlbaren Wohnraum nutzbar sein? Welche Mobilitätsangebote werden benötigt für eine Stadt der kurzen Wege und gesunder Luft? Wo sind öffentliche Räume mit guter Aufenthaltsqualität und wie sollten diese gestaltet werden?

„Smart City“-Konzepte umfassen all das, was urbane Räume durch den Einsatz technisch-informatischer Infrastruktur effizienter, ökologischer, „fortschrittlicher“, sozialer und partizipativer gestalten könnte. Eine optimierte Stadt ist in der Logik von „Smart Cities“ eine bequeme Stadt, in der neueste Technologie in Kombination mit der Analyse und immer neuen Generierung von Datenströmen zum Einsatz kommt. Das betrifft quasi alle Bereiche urbaner Infrastruktur, von der Steuerung der Wasserver- und Abwasserentsorgung, Energiezugang und -versorgung, Entscheidungen über die Nutzung städtischen Raums, Transportinfrastrukturen, bis zu gutem Regieren und Nachhaltigkeit, um nur einige Bereiche zu nennen. Public Private Partnerships (PPP) werden als eine Option für Kommunen gesehen, notwendige Investition zu tätigen. Konzerne wie Siemens, IBM, Google oder Energieversorger sind dabei sowohl Entwickler von Produkten als auch Technologieberater von Kommunen. Auf solides Datenmaterial zurückzugreifen, um Entscheidungen auf Faktenlage treffen und steuern zu können, ist seit jeher Kerngeschäft kommunaler Verwaltungen. „Smart City“-Konzepte sind nicht der Beginn faktenbasierter kommunaler Entscheidungen. Ein Unterschied liegt in der vernetzten Datengewinnung und offenen Fragen, die den Schutz der Daten betreffen.

Die „Smart City“-Forschung in Deutschland ist unter anderem angesiedelt beim Bundesministerium für Bildung und Forschung, der Fraunhofer-Gesellschaft, beim Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung und dem Deutschen Institut für Urbanistik. Gemeinsam mit privatwirtschaftlichen Dienstleistern, die „Smart City“-Konzepte entwickeln und ihre Produkte verkaufen möchten, dominieren sie aktuell die Diskussion. Kommunen und ihre Bürger/innen sind wenig bis gar nicht beteiligt. Menschenrechtliche Aspekte, insbesondere die gesellschaftlichen und sozio-ökonomischen Voraussetzungen bzw. Folgen, die „Smart City“-Konzepte in Entwicklungsländern haben, sind nicht das Kompetenzfeld dieser Institutionen.

„Smart City“-Konzepte setzen einen gleichberechtigten Zugang aller zu digitalen Medien und Medienkompetenz voraus, indem sie technologische Innovationen als neutral und nutzbar für alle darstellen. Ebenso setzen sie voraus, dass es einen für alle gleichen Zugang zu Macht-, Diskussions- und Handlungsräumen gibt. Ein zentrales Element der „Smart City“-Konzepte ist aus diesem Grund, den Dialog zwischen Kommunen und Bürgerinnen und Bürgern zu verbessern. Internetgestützte Partizipationselemente wie Open Maps seien gut geeignet, zivilgesellschaftliche Motivations- und Meinungsbildung voranzutreiben. Manche Kommunen nutzen inzwischen aktiv Facebook und Twitter. Dies erlaube es Bürger/innen, sich angepasst an veränderte Lebensgewohnheiten, von zu Hause in Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse einzubringen. Dies wiederum stärke bürgerschaftliches Engagement.

Zum Download dieser Abbildung als PDF.

Kommunen als Transformationszentren und Geschäftspartner

Dennoch regt sich viel Kritik an den „Smart City“-Konzepten. Zum einen geht es dabei um Datenerhebung und -interpretation. Firmen, so die Befürchtung, hätten ein Interesse daran, kostenintensive, technologiegetriebene Innovationen zu verkaufen und könnten die Dateninterpretation so gestalten, dass Infrastrukturentscheidungen von Kommunen in ihrem Sinne beeinflusst würden. Zum anderen läge die Steuerung und in manchen Fällen der Besitz lebenswichtiger Güter und Dienstleistungen möglicherweise in den Händen von Konzernen und ihren Beteiligungsgesellschaften. Diese könnten dann Berater, Produzent/in, Lieferant und Interpret/in, eventuell sogar Eigentümer von Infrastrukturen und Dienstleistungen sein. In einem solchen Fall könnten einer Kommune die Steuerungsziele für bestimmte Bereiche entgleiten.

Wer hat die Datensouveränität?

Des Weiteren ist Datensouveränität – aufseiten der Bürger/innen und der Kommunen – eine der Kernfragen der Debatte um „Smart Cities“. Kritiker/innen geben zu bedenken, dass die im großen Maßstab Daten auswertende Algorithmen, so klug sie auch sein mögen, weder die Motivation einer Aussage erkennen, noch auf Interaktionen basierte Meinungsbildung und soziale Integrität ersetzen könnten. Algorithmen können nicht fairer und verantwortlicher sein als bestehendes Denken und Erfahrungen, die die Algorithmen hervorgebracht haben. Zugespitzt geht es dabei um die Frage, wem die neue Technologie letztlich dient. Dient sie den Bewohner/innen einer Stadt, oder fungieren diese vor allem als Datenlieferant/innen und Kund/innen, während die „Smart Cities“ von Konzernen vorangetrieben werden? Es geht um Kosten und Nutzen. Wem kommen die Vorteile von „Smart City“-Optionen zugute, welche Gruppen profitieren?

Datensicherheit und -souveränität sind in einer Zeit, in der in vielen Ländern Handlungsspielräume zivilgesellschaftlicher Akteure und Aktivist/innen enger werden von höchster Bedeutung. Nur wenn sie gewährleistet sind, können alle, auch gesellschaftliche Randgruppen, angstfrei die Handlungs- und Gestaltungsräume von „Smart City“-Konzepten nutzen bzw. als Nutzer/innen intelligenter Systeme gelassen bleiben.

Ist das, was „smart“ ist, auch gerecht?

Städte bzw. Stadträume als Ganzes sind entscheidend im Ringen um die globale Zukunft. Aus der Binnenperspektive der Städte heraus geht es um Gerechtigkeitsaspekte, um soziales, ökonomisches und ökologisches Miteinander, um Akzeptanz, Leben und Überleben, um Menschenrechte in diesen dicht gedrängten Räumen. Bereits ausgegrenzte, arme, informelle Stadtbewohner/innen müssen explizit in die Entscheidungs- und Meinungsbildung einbezogen werden.

In Entwicklungs- und Schwellenländern sind im Durchschnitt 30 Prozent der Bevölkerung informelle Einwohner/innen, deren Siedlungen von ihren Kommunen nicht anerkannt werden. Die Frage ist also, ob „Smart Cities“ gesellschaftlich und ökonomisch ausgegrenzten Bevölkerungsgruppen Optionen bereitstellen, sich an den Entwicklungen ihrer Städte zu beteiligen oder von den angebotenen Dienstleistungen zu profitieren.

Sehr verschiedene Lebensstile, die in sehr unterschiedlichen Verbräuchen von Energie und damit Klimagas-Emissionen, von Rohstoffen und Platzverbrauch resultieren, [fn]Vgl. Roy (2015), S. 53. [/fn] münden in unterschiedlichste Erwartungen an ein gutes Leben in der Stadt, die wiederum politische Aushandlungsprozesse zwischen Wohlhabenden und Armen bedingen. Aus dieser Gerechtigkeitsperspektive müssten „Smart City“-Konzepte explizit auf Aspekte der Verteilungsgerechtigkeit ausgerichtet sein, nicht zuletzt, um gesellschaftlichen Ausgleich zu erreichen.

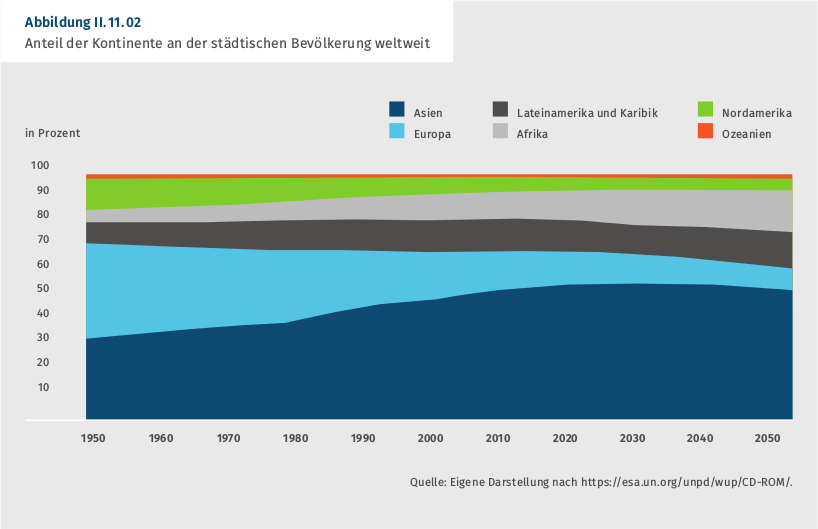

Doch gerade im Entwicklungs-Kontext, insbesondere in Asien und Afrika, wird die schöne neue Welt der „Smart Cities“ nicht nur gleichgesetzt mit sogenannten „World Class Cities“, wie Städte, die „Weltrang“ anstreben, sich gerne selbst benennen. „Smart Cities“ werden als Kontrapunkt zum gefühlten Durcheinander informeller, ungeplanter Stadtgeflechte polarisiert. Diese passen nicht in das Bild der schönen neuen Welt, auch wenn sie das anbieten, was „Smart Cities“ versprechen: kurze Wege, „Connectivity“, effizientes Energie- und Ressourcenmanagement. [fn]Vgl. Dodman (2017). [/fn] Die Nichtwahrnehmung und Nichtanerkennung informeller Siedlungen erlaubt es, diese zugunsten hochgradig smarter Wohngebiete im Sinne „moderner“ World Class-Logik zu vertreiben.

Darüber hinaus ist der gleichberechtigte Zugang zu Dienstleistungen und Entscheidungen nicht gewährleistet. Dabei wäre dies angesichts der Vielfalt, Heterogenität und Widersprüchlichkeit urbaner Bevölkerungsgruppen von großer Bedeutung, insbesondere, um soziale Randgruppen und Bedürftige gezielt zu fördern. Dem gegenüber steht, dass die soziale Netzwerkforschung gezeigt hat, dass Mittel- und Oberschicht Machtzentren und -personen einbindende Netzwerke pflegen, während arme Gemeinschaften genau zu diesen kaum Zugang haben. Je ärmer Menschen sind, desto mehr wären sie auf kommunalen Service angewiesen. Doch wird ihnen dieser häufig mit Verweis auf ihren informellen Status verweigert. Die Erfahrung zeigt zudem, dass nur bestens organisierte Gemeinschaften die Chance haben, Einfluss auf die Entwicklung ihrer Siedlungen und Städte zu nehmen.

Vielfach geht es für städtische Basisgruppen deshalb zunächst einmal darum, die langjährige Präsenz informeller Siedlungen und damit der einzelnen Bewohner/innen zu belegen. Dies geschieht per Kartierung ihrer Siedlungen unter Nutzung modernster Technik, wie GIS Mapping und 3D-Brillen. Dies schafft, oft ein erstes Mal, eine Gesprächsgrundlage mit lokalen Verwaltungen. Ob die Ideen von Kommunen dann aber wahrgenommen, diskutiert und im besten Falle mitgedacht werden, steht auf einem ganz anderen Blatt. Viel Phantasie ist gefordert, um sich unter diesen Umständen faire und gleichberechtigte „Smart City“-Konzepte mit gerechtem Zugang für und zum Wohl ausgegrenzter Bevölkerungsgruppen vorzustellen.

Lebenswerte Städte für alle

In einer Zeit, in der die Entwicklung von Städten als entscheidend für die Bewältigung des Klimawandels erkannt wird und die Bedeutung der Urbanisierung für gesellschaftlichen Wandel, ist die Debatte um „Smart Cities“ eine um den Kompass von Entscheidungen. Geht es um eine technologiegetriebene Stadtentwicklung? Geht es bei Neugestaltungen um öko-sozialen und politischen Ausgleich in Städten? Geht es darum, heterogenen städtischen Bevölkerungsgruppen die Option an die Hand zu geben, grundsätzliche Infrastrukturentscheidungen mit zu beeinflussen?

Eine Alternative zu „Smart Cities“- sind deshalb „clevere“ Systeme, die vorrangig auf soziale Innovationen und Ideen in Kombination mit alternativen Planungen setzen. Sie basieren auf der Idee, dass Menschen Taktgeber/innen transformativen Wandels sind, durchaus unter Nutzung neuester Technologie. Sie zielen darauf ab, sich ändernde gesellschaftliche Lebensgefühle und Anliegen in Politikentscheidungen münden zu lassen, unter Nutzung digital erweiterter Kommunikations-, Gestaltungs- und Protesträume. Crowdmaps und Planungstools können und werden dann von Interessierten und Betroffenen genutzt, um konkrete Vorschläge zu erarbeiten, die anschließend in die politische Diskussion eingebracht werden.

Sensible Infrastrukturen müssen in Bürger/innenhand und damit in kommunaler Obhut behalten werden. Moderne technologische Optionen können eine Chance sein, immer vorausgesetzt, sie unterstützen das, was eine heterogene Stadtgesellschaft als dienlich erachtet. Dezentralität ist wichtig, verbunden mit der Idee, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger an Entscheidungen zu beteiligen, um an ihren Erfahrungen und Ideen einer lebenswerten Stadt anzusetzen. Dies wäre eine Möglichkeit, global agierenden Strukturen und ihren Ideen kluger Städte zu begegnen. Gleichzeitig könnte dies den emotionalen Bezug zum Lebensort und den Gemeinsinn stärken. Das wäre eine clevere und sympathische Entwicklungsperspektive.

Almuth Schauber

Almuth Schauber ist Referentin für Städtische Armut beim Bischöflichen Hilfswerk MISEREOR.

Dodmann, David (2017): Why Informal Settlements are Already Smart. In: Devex. Development International (27. March2017).

www.devex.com/news/opinion-why-informal-settlements-are-already-smart-89450

Roy, Dunu (2015): A Subaltern View of Climate Change. In: Economic & Political Weekly, 50 (31), 01 Aug, 2015, S. 31-39. www.epw.in/system/files/pdf/2015_50/31/A_Subaltern_View_of_Climate_Change.pdf